" On est allé les chercher au bout du monde pendant plus de 100 ans du milieu du XIX, à la seconde guerre mondiale. On les a réduit a l'état de bêtes curieuses dans des zoos humains."

Des êtres humains exhibés dans des jardins d'acclimatations, des cirques, des théâtres, des salles d'anatomie, des expositions coloniales et universelles.

Des hommes, des femmes et des enfants mis en cages pour justifier la hiérarchisation des races.

Tambo un aborigène d'Australie, Otabenga un pygmée du Congo, petite Capelin une fuégienne de Patagonie, Jean Thiam un wolof du Sénégal, Marius Kaloïé un kanak de Nouvelle-Calédonie, Moliko une kali'na de Guyane font partis des milliers de personnes exhibées dans ces zoos humains.

En 1881, petite Capelin a deux ans et demi quand elle est enlevée, ainsi que sa mère et des villageois, en pleine Patagonie pour être emmenée de force en Europe.

À partir de 1870, Carl Hagenbeck est à l'origine des zoos humains. Il veut exhiber ces personnes, considérées comme sauvages, pour les montrer aux européens. Cet homme est un imprésario, il travaille dans l'univers du cirque et veut étoffer ses programmes.

Petite Capelin, originaire du Chili, passe, avec ses compagnons, un mois en mer. Les colons les ont entassé à bord du navire, les conditions sont inhumaines. C'est, là-encore, Hagenbeck qui est à l'origine de ces enlèvements.

En Août 1881, le convoi maritime transportant Petite Capelin arrive au port du Havre. Ils sont reçus par Saint-Hilaire directeur du jardin d'acclimatation à Paris, lui-même, organise des exhibitions d'humains depuis 1877. Il voit là une nouvelle opportunité pour ses affaires. C'est la première fois que Saint-Hilaire expose des fuégiens.

Ces zoos humains, aussi bien en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni, qu'ailleurs, attirent un nombre impressionnant de visiteurs venus en famille contempler ces personnes considérées comme "sauvages" originaires de contrées exotiques. Néanmoins, ces activités n'ont pas toujours été accessibles au public populaire. Dès le XVI siècle des peuples étaient exhibées mais ces spectacles étaient réservés à la bourgeoisie. Ces expositions se tenaient dans les cours royales ou encore chez les aristocrates. À partir du XIXème siècle, les tavernes et théâtres se dotent d'humains "exotiques" à exposer dans leurs lieues. Ainsi, un public de différentes classes sociales peut y assister.

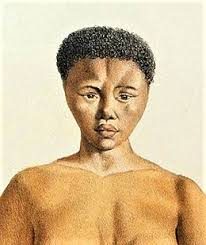

Au début du XIXème siècle, les colons britanniques et néerlandais, par l'intermédiaire du général Dunlop, embarquent, avec la complicité de l'esclavagiste Hendrick, une jeune femme d'Afrique du Sud nommée Saartjie Baartman, son nom à consonance néerlandaise à été attribué par son maître de l'époque. Elle est dotée de formes généreuses et Dunlop pense qu'il y a possibilité de générer beaucoup d'argent. La jeune femme noire sera exhibée en Angleterre et en France avant de décéder à seulement 24 ans.

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/2081269001008/afrique-du-sud-enterrement-venus-hottentote

Les Fuégiens de Patagonie, dont fait partie Petite Capelin, sont enfermés dans un enclos durant toute la journée. Les spectateurs leur lancent des pièces afin de les exhorter à faire un spectacle. Les fuégiens sont présentés, par la direction du zoo ainsi que par la presse, comme des cannibales afin d'enthousiasmer la foule. Petite Capeline tombe malade et décède dans l'enclos où elle était emprisonnée et exhibée, elle avait seulement deux ans et demi. Quelques jours plus tard, les fuégiens sont expédiés en Allemagne, pour être montrés à la population allemande. Ils voyagent dans un vulgaire train de marchandises.

Quand de nouveaux peuples sont conduits dans ces zoos humains, ils sont examinés par des médecins. Ces derniers prennent des mesures des corps des exhibés, afin de déterminer leur rang dans la hiérarchie raciale mise en place par les européens.

Les fuégiens sont ensuite, dans leur voyage en enfer, conduits en Suisse. Non habitués au climat, beaucoup tombent malades et décèdent. À chaque décès, les scientifiques autopsient les corps toujours dans un but de hiérarchiser les races.

En 1882, Hagenbeck ferme temporairement ces zoos humains en raison de la fatigue de ces hommes. Le public se plaint de leur mauvaise santé générale. Il réexpédie les fuégiens chez eux, 11 avaient été enlevés seulement 2 rentrent dans leur pays natal. Ces deux survivants rentrent au Chili avec une terrible maladie pulmonaire, cette maladie rameée d'Europe décimera les fuégiens, le dernier d'entre eux est décédé en 1970.

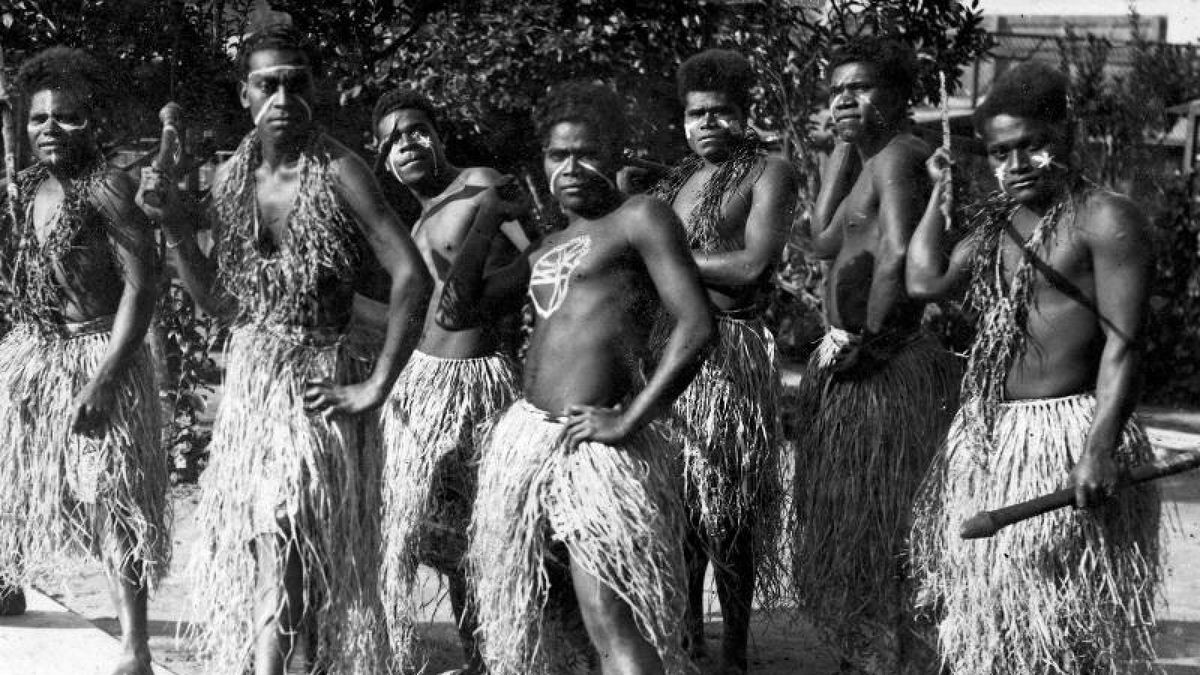

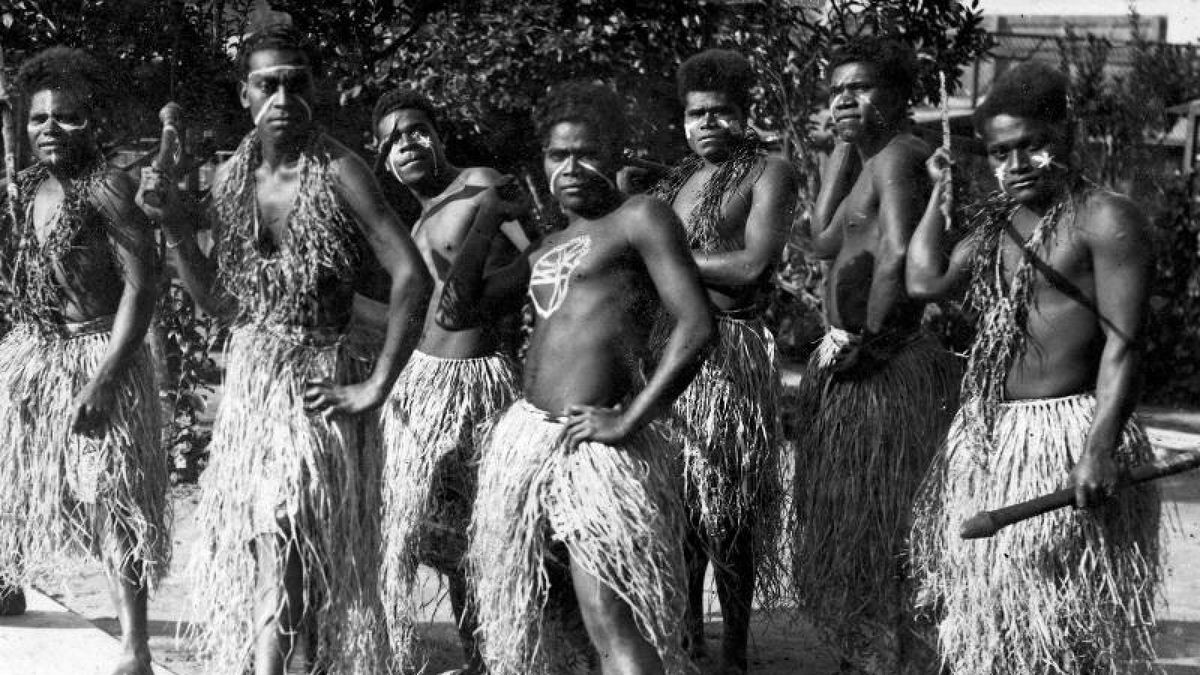

Aux États-Unis, l'initiateur de ces spectacles humiliants est un dénommé Phineas Barnum. Il a commencé par des cirques mettent en avant des individus victimes d'handicaps divers. À partir de 1841, il met en scène des Freak Shows, comprenez Spectacles de monstres. Barnum contacte les ambassades et consulats étasuniens à travers le monde, pour que ces derniers lui fournissent des "sauvages" et ainsi divertir son offre commerciale. L'explorateur irlandais Robert Cunningham va répondre à l'appel de Barnum en lui fournissant des aborigènes d'Australie. Depuis l'arrivée des colons britanniques, les aborigènes ont vu leurs terres être spoliées et leurs droits supprimés. Ils vivent dans des villages fermés, contrôlés par les autorités coloniales britanniques. Il obtient 7 aborigènes, ils embarquent à Sydney à destination de New-York. Le plus connu de ces aborigènes est le dénommé Tambo. Comme les fuégiens exposés en Europe, les aborigènes sont présentés comme des cannibales. La troupe se produit dans de nombreuses villes à travers les USA, durant cette tournée, Tambo décède. Barnum décide d'empailler la dépouille de l'homme aborigène et de la vendre à un musée. Cunningham envoie la troupe faire une tournée en Angleterre, ils arrivent au port de Londres. Guillermo Farini les prend en charge. Ce dernier est une référence dans ce genre de spectacles, il exhibe notamment les Bushmen de Namibie au sein de l'Aquarium royal. Les aborigènes sont présentés en 1851 aux londoniens, lors de l'exposition universelle. Ils sont en représentations chaque soir. Après, ils sont envoyés en tournée sur le continent européen, en Allemagne, Russie, France... En 1993, le corps momifié de Tambo a été retrouvé et les autorités australiennes ont soutenu les démarches des aborigènes, pour que Tambo retrouve sa terre natale et soit enterré près des siens.

Les industriels, hommes d'affaires du spectacle ne sont pas les seuls à exploiter ces mises en scène sordide, eux le font pour l'argent. Les États coloniaux le font pour la grandeur de leurs empires, afficher leurs puissances respectives.

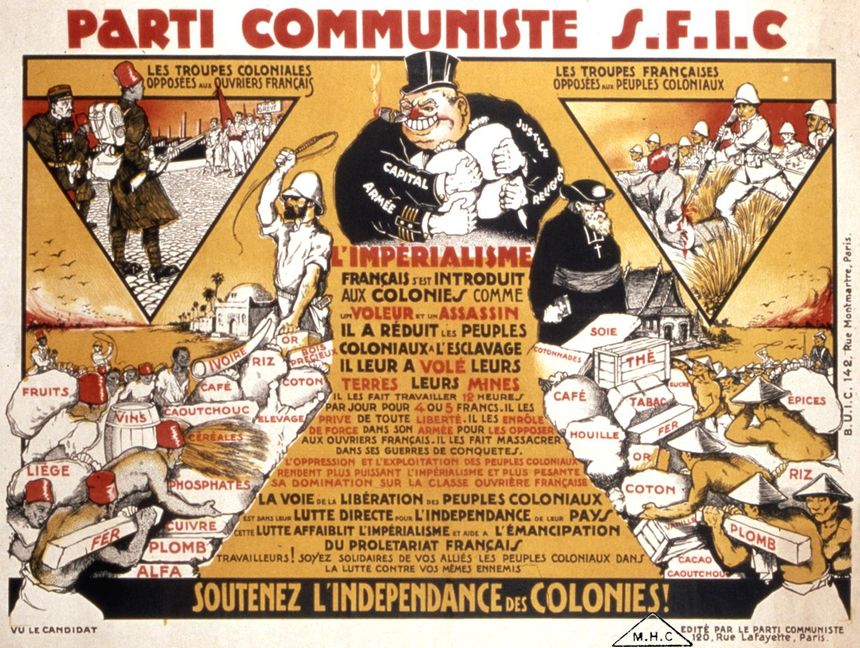

À la fin du XIXème siècle, un nouvel élan colonisateur gagne l'Europe Occidentale. Les États-Unis et le Japon participent également à cette politique impérialiste. La France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni se partagent le continent africain. À partir de 1890, les zoos humains se multiplient, le but est de promouvoir, de justifier la politique coloniale et d'affirmer la supériorité des civilisés sur les sauvages.

Moliko et 32 de ses compagnons kali'na de Guyane sont volontaires pour rejoindre l'Europe, plus particulièrement la France. L'explorateur François Laveau les convainc de monter à bord de son bateau et de le suivre, il a été envoyé par le ministre des colonies dans le but de ramener des "sauvages". Laveau promet de l'argent aux Kali'na, de belles découvertes et surtout un bon traitement. Il n'en sera rien. Le pouvoir politique veut exhiber ces peuples pour montrer sa grandeur coloniale à ses concitoyens. Les Kali'na seront exposés, comme les fuégiens, au jardin d'acclimatation de Paris. Comme sur les autres peuples, des études pour justifier la hiérarchie raciale sont effectuées sur les Kali'na. De plus, avec l'avènement de la photographie, les colons se servent de cet outil pour leur propagande mettant en scène le blanc dans des positions de supériorité. Seulement 1/3 des Kali'na reviennent vivant dans leur village natal, dont Moliko.

Au début du XXème siècle, le ministère français des colonies prend le contrôle de tous les spectacles mettant en scène des colonisés et décident d'autoriser les shows privés.

Lors des expositions coloniales et universelles, chaque empire colonial qui reçoit les événements veut marquer sa puissance en affichant des peuples de "sauvages" et les mettent en scène dans des spectacles. Les États-Unis s'invitent à la fête. Lors de l'exposition de Saint-Louis, en 1904, des indiens sont mis en scène dans un spectacle narrant les massacres commis par l'armée US des indiens, ces derniers sont moqués, humiliés. Le chef Géronimo est lui-même obligé de participer à ces pitreries avilissantes. Les USA viennent de coloniser les Philippines pour montrer leur grandeur aux autres États occidentaux, ils exhibent un millier de philippins. Les États-Unis veulent affirmer leur puissance.

En 1904, à Saint-Louis, des pygmées du Congo sont également présentés à la foule. Les anthropologues de Saint-Louis avaient chargés le missionnaire étasunien Samuel Verner de ramener des "pièces" d'Afrique. Otabenga deviendra le plus populaire des pygmées. La particularité de ce peuple, ils sont dotés d'une petite taille. À cette époque, le Congo est une colonie belge du roi Léopold II. La Belgique a instauré un régime particulièrement violent dans cette colonie, les exactions sont nombreuses. Pour emporter des pygmées, Verner peut compter sur le soutien et la complicité des colons belges. Aux États-Unis, l'esclavage a été aboli, il y a seulement 4 décennies et la ségrégation raciale fait rage. À Saint-Louis, les USA veulent se servir des pygmées pour confirmer leur théorie raciale, selon laquelle le blanc est supérieur. Ils prétendent que les pygmées, de petite taille, sont l'intermédiaire dans l'évolution entre le singe et l'homme. Ils considèrent les pygmées comme pas tout à fait humains.

En 1906, Verner loue Otabenga à un zoo New-Yorkais. Il vit en cage avec un singe et fait des numéros avec l'animal. Face au tollé de la presse devant cette dégradation du statut d'un homme, Otabenga est libéré, il est accueilli dans un pensionnat où il reçoit une éducation. Il finit par s'installer en Virginie, il y fait la connaissance d'une poétesse afro-américaine. Malgré un entourage qui tente de l'épaule, Otabenga fatigué, nostalgique de son Congo natal, comprenant qu'il ne retournera jamais chez lui, décide de se tuer.

Lorsque la première guerre mondiale éclate, les empires coloniaux français et britanniques n'hésitent pas à envoyer au front les soldats de leurs colonies respectives. Alors que leur propagande raciste considère comme sauvage ces personnes, ils prétendent que sous bonne garde, ils peuvent s'avérer utiles. Les italiens et allemands eux, pour préserver la hiérarchie raciale, n'envoient pas leurs populations colonisées. Dès son entrée en guerre, alors que s'y opère la ségrégation raciale, les États-Unis envoient en Europe des soldats noirs. Près d'un million de soldats et de travailleurs des empires coloniaux ont débarqués en Europe entre 1914 et 1918. Après la victoire, des soldats des colonies défilent en héros victorieux. Désormais, les expositions, mettant en scène ceux qui sont considéraient comme sauvages, vont changer. Le regard porté sur ces individus n'est plus tout à fait le même. Même si les blancs se placent toujours au sommet de la hiérarchie raciale.

Marseille, 1922. Ce n'est plus le "sauvage" qui est exposé mais l'indigène sur la voie émancipatrice. Dorénavant, il n'est plus question d'aller chercher des colonisés à exhiber mais les organisateurs font désormais appel à des recruteurs qui sont des exhibés expérimentés, d'anciens chefs de villages devenus recruteurs pour les empires coloniaux. Recruteurs et organisateurs travaillent main dans la main.

Ferdinand Gravier un imprésario engage Jean Thiam pour que ce dernier lui fournisse des personnes à exhiber dans ces parcs. C'est l'oncle de Thiam qui l'avait désigné chef de villages pour qu'il organise des animations en France. Alors que les recrues de Thiam sont mises en scène dans des spectacles grotesques conçus pour plaire à l'Européen, Thiam, lui, peut se promener librement et fait fructifier son argent au Sénégal, il devient maire adjoint sur l'île de Gorée, tristement célèbre pour le marché des esclaves. Le but des animations est de représenter des villages africains, pour amener les colonies en France et montrer aux populations locales la grandeur du pays. Thiam a reçu de nombreux pris remis par la France coloniale, ce qui démontre l'importance des recruteurs dans les zoos humains de l'entre deux guerres. Sans eux, rien n'aurait été possible.

1931. Marius Kaloïe est un kanak de Nouvelle-Calédonie, il quitte son pays à 21 ans pour la France, accompagné d'une centaine d'autres kanaks. Ils sont attirés à Paris par des colons leur proposant de présenter leur culture aux français de métropole, ils ne se doutent pas du projet derrière. Le gouverneur de Nouvelle-Calédonie a signé un contrat de deux ans à leur place, contrairement à ce qu'ils pensaient, les kanaks sont conduits au jardin d'acclimatation pour y être exposés dans le zoo humain. Sur le bateau les conduisant à Paris, ils se voient imposés des répétitions de danses et chants guerriers, on leur impose de parler dans un dialecte local pour faire plus "sauvage", alors qu'ils parlent parfaitement la langue de Molière. Plusieurs Kanaks sont morts de la malaria durant le trajet et ont été jetés à la mer. Une partie de ces Kanaks sera mise en avant à l'exposition coloniale de Vincennes censée montrer l'apport de la France à ce peuple et l'émancipation des indigènes. Ils ne sont pas afficher comme sauvages mais comme produit étincelant de la France. Contrairement à ceux qui dans le zoo sont perçus comme sauvages et arriérés. La France, et autres États coloniaux, clament, avec leurs propagandes, qu'ils ont civilisés des peuples sauvages.

À cette époque, des voix s'élèvent contre ces zoos humains et expositions coloniales exhibant des peuples, les humiliant. La LDH et les communistes sont les portes paroles des sans-voix.

Des soulèvements ont lieu au sein même de ces espaces. En Allemagne, les Kanaks se rebellent. Ces actions poussent le ministre français des colonies à suspendre la représentation des Kanaks au jardin d'acclimatation et de ramener ceux qui avaient été en Allemagne chez Carl Hagenbeck. Pour sauver l'honneur de la France, le gouvernement décide de rapatrier les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, en 1932. Marius Kaloïe décide de rester en France métropolitaine et retrouve Juliette Favre, avec qui il se mariera. Peu de temps après la naissance de sa fille, Marius décède. Sa dépouille est rapatriée en Nouvelle-Calédonie.

Dans les années 30, les zoos humains et autres expositions du même type perdent en affluence et se raréfient. Les dernières expositions ont lieu à l'aube de la seconde guerre mondiale. Néanmoins, en Europe jusqu'aux années 2000, des reconstitutions de ces zoos humains, avec un caractères raciste ont encore eu lieu. L'emprise coloniale perd en influence mais tente de s'accrocher, alors que dès la fin de la 2nde guerre mondiale, les revendications d'indépendances gagnent le globe. Dans les années 60 et 70, de terribles conflits ont lieu, les colonisés veulent prendre leur destin en main. Aux États-Unis, les noirs se lèvent contre la ségrégation raciale. De nombreux combats sociaux parcourent le monde. Les européens, eux, veulent effacer de la mémoire collective ces zoos humains, expositions coloniales et autres barbaries commises au nom de la civilisation. Dans les années 2000, la photographe Ayana Jackson reconstitue des clichés de la propagande coloniale, des zoos humains. Son but est de comprendre comment les personnes noires ont été racialisées et chercher l'origine du racisme dans ces sociétés.

Commentaires

Enregistrer un commentaire